Entretien

au coin du Net avec...

Jean-François PAYS

propos recueillis par Michel BONVALET

On

ne présente plus Jean-François PAYS aux lecteurs et

collectionneurs de Signe de Piste. Nous lui devons quelques titres

exceptionnels qui ont enrichi la collection pendant plus de 20 ans et

dont certains sont encore en vente chez Carnet2bord.

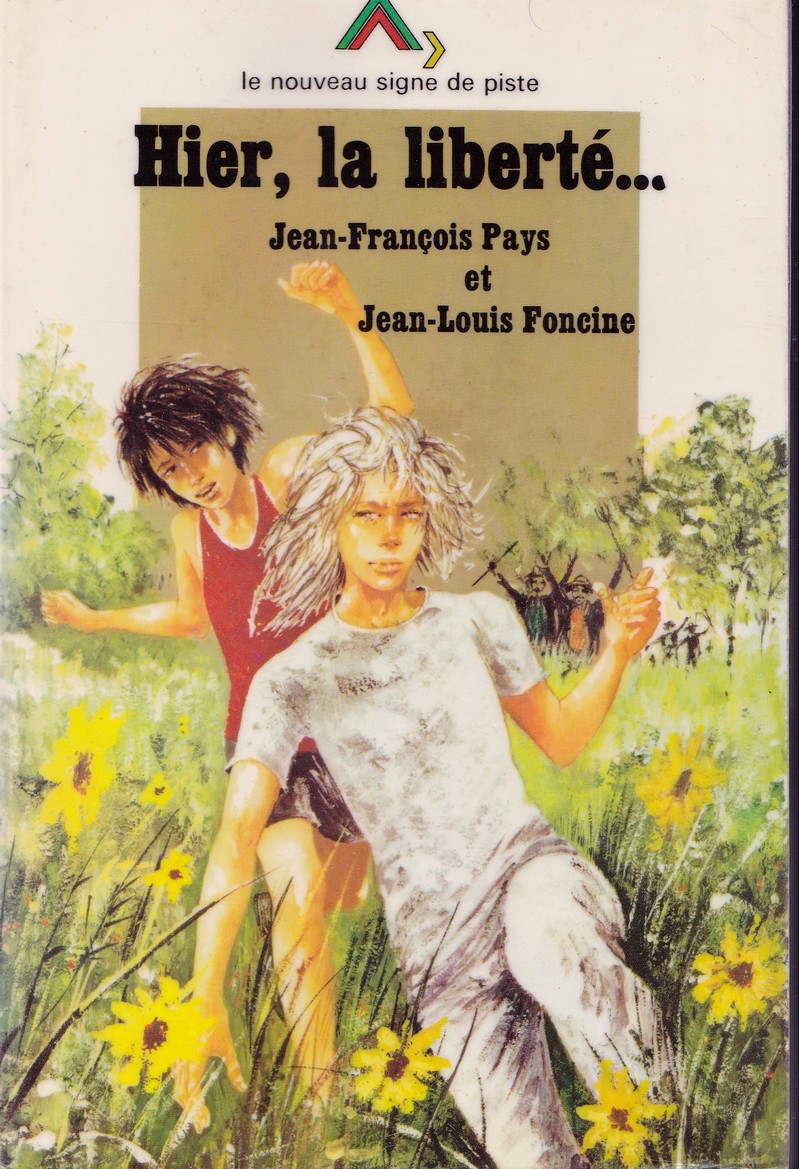

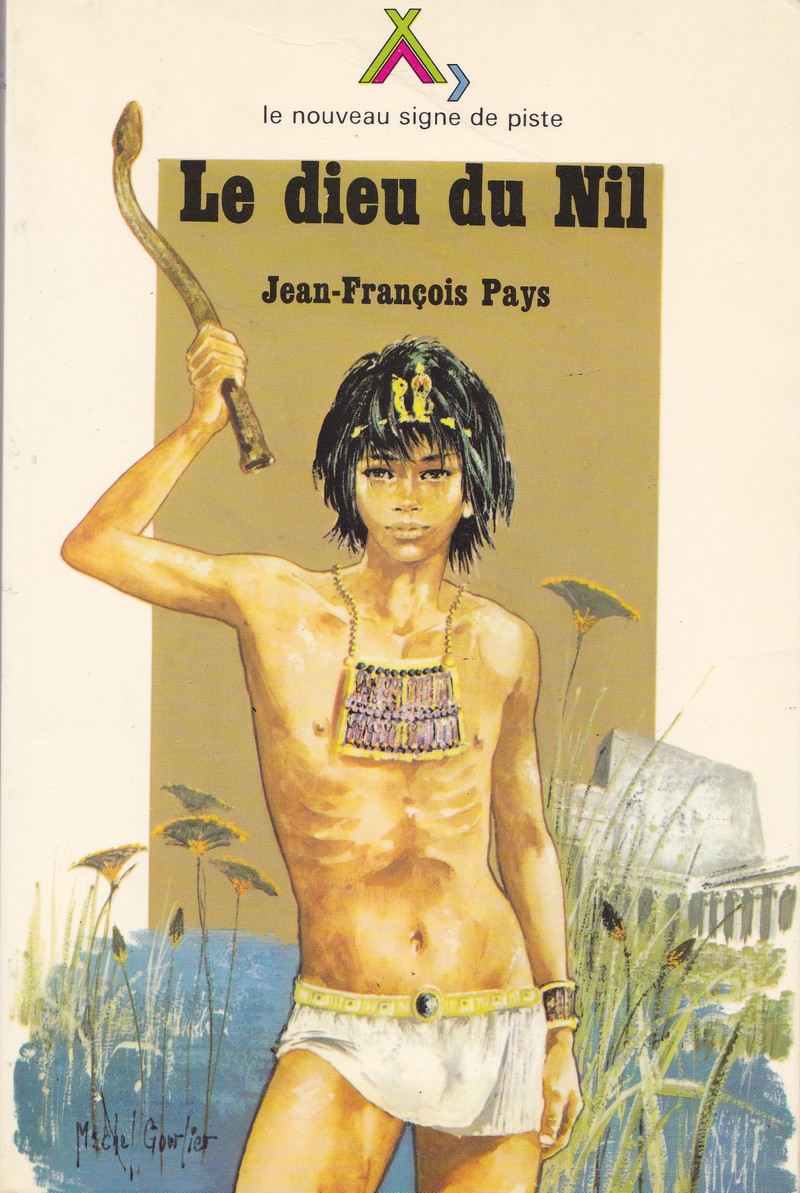

Vous trouverez sa bibliographie à la fin de cet interview. Nous avons d'ailleurs, sur ce site, mis en place deux fiches de lectures pour deux romans parus en 1976:

Hier la liberté et Le Dieu du Nil

Cet

auteur, dont la carrière professionnelle est passionnante, allant du

cinéma à la médecine, a eu la gentillesse de nous accorder cet

Entretien au coin du Net, nous permettant de mieux faire sa

connaissance.

Il a répondu sincérement et sans détours à nos questions indiscrêtes. Qu'il en soit ici remercié.

C'est avec un grand plaisir que nous vous livrons ci-dessous ces quelques confidences.

-

Cher Jean-François Pays, vous faites partie de ces auteurs Signe de Piste qui

nous ont donné envie de demeurer, au-delà du temps qui passe, de fidèles

lecteurs de la collection.

Votre

premier roman (Le Bal d’Hiver) date de 1958, vous aviez 22 ans. Pouvez-vous en

quelques phrases nous expliquer vos motivations envers l’écriture ? Votre

formation, je crois savoir, a été très diversifiée, vous destiniez-vous à la

littérature ?

- Non, pas du tout, plutôt au

cinéma. Mais, à cette époque, la chose

n’était pas facile. Sans production télévisuelle digne de ce nom, le marché

était relativement étroit et les places, dans une équipe de tournage, vraiment rares.

J’étais en Afrique en 1956. J’y

suis né. J’allais alors avoir 20 ans. Pour fêter cela, j’avais entrepris un long périple en voiture de plus

de 6000 kms qui m’avait amené d’Abidjan, plus exactement de Gagnoa, à

Tombouctou par Mopti et Hombori, avec un retour par la Guinée et les montagnes

du Fouta Djalon. Je m’en souviens comme si c’était hier. Il faisait une chaleur à crever et, en quelque

sorte pour me rafraichir, un soir, lors d’une étape, à la lumière d’une Pétromax

et face au désert, je me suis amusé à jeter

sur le papier les rudiments d’une conte fantastique qui se passait en hiver, à

l’époque des chevaliers teutoniques, dans une Allemagne de légende, avec

beaucoup de neige et un froid glacial qui changeait les humains en statues de

glace pour les punir d’abandonner leurs rêves pour un peu de bonheur. J’avais

presque oublié cette histoire avortée lorsque qu’à mon retour en France, après

une longue étape à Casablanca où vivaient mes meilleurs amis d’alors, j’ai

fait la connaissance d’Yves de Verdilhac.

J’avais lu sa Tache de vin. Nous avons donc naturellement parlé littérature de

jeunesse. Yves m’a vivement encouragé à

reprendre mon idée de conte fantastique en la transformant en roman dans l’esprit Signe de Piste. Et comme il

était alors directeur de la collection… C’est ainsi que le Bal d’Hiver a été écrit

en quelques semaines, en 1957, toujours en Afrique, lors d’un nouveau séjour. Pour

moi, c’est un livre raté, mais il occupe une place à part dans ce que j’ai bien

du mal à appeler mon œuvre. Je me suis aperçu en effet, il n’y a pas si longtemps

que cela, que le thème qui lui est sous-jacent se retrouve dans tous mes autres

livres, tantôt au premier plan et en pleine lumière, mais le plus souvent dans

l’ombre et en tache de fond, comme si ce thème me collait à la peau, ou plutôt, à la plume. Je ne sais plus trop quel auteur célèbre

disait de son œuvre à peu près ceci : « Finalement on écrit toujours

le même livre lorsqu’ on a eu la chance d’avoir trouvé quelque chose qui valait la peine d’être dit »

-

Votre carrière est très atypique et pour le moins intéressante : Vous avez

été assistant- réalisateur (pour François Truffaut avec lequel vous étiez ami,

entre autres), écrivain pour la jeunesse, à ce sujet vous êtes très orienté

vers l’histoire antique, et vous avez été professeur en médecine. Comment

expliquer ces différents parcours aussi passionnants les uns que les autres ?

Pouvez-vous

nous en dire plus sur votre orientation personnelle et professionnelle ?

- Je

ne peux pas dire grand-chose sur ma carrière car « faire carrière » présuppose des choix contraints pour atteindre

un but bien précis. J’ai toujours fait le contraire : ce que j’avais envie

de faire au moment où je l’ai fait. Je me rends compte aujourd’hui combien j’ai

eu de la chance qu’il ait pu en être ainsi.

Oui, j’ai

travaillé comme assistant avec différents réalisateurs, mais aussi et surtout comme

monteur. C’est là que j’ai appris l’essentiel de ce que je sais encore du

langage cinématographique. Un bon ou un mauvais montage peut sauver ou perdre

un film et un réalisateur qui n’assure pas le montage de son film n’en est pas,

pour moi, vraiment totalement l’auteur.

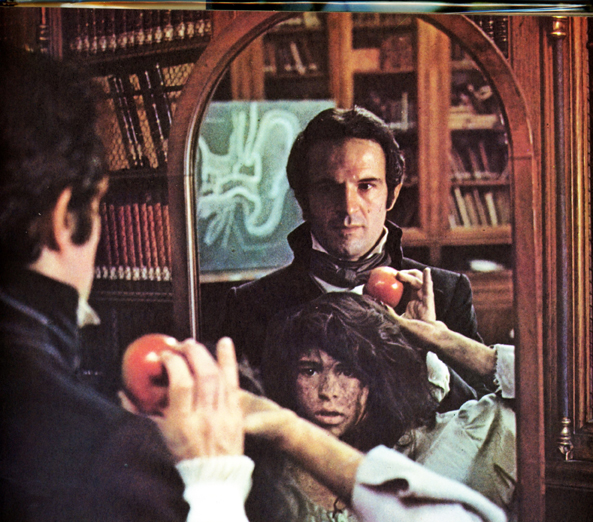

L'enfant sauvage de François Truffaut

Puis un jour j’ai eu « ma

claque », non pas du cinéma, mais du milieu cinéma que je n’avais du reste

jamais beaucoup apprécié. Je l’ai donc quitté sans trop de regrets pour faire à la Sorbonne, puis au Musée de

l’Homme, des études d’anthropologie et d’archéologie dans le cadre de ce que

l’on appelait alors une licence libre de lettres modernes. Lorsque je me suis

aperçu, diplômes en poche, qu’en persistant dans cette voie j’avais plus de

chances de passer la moitié de ma vie dans les caves d’un musée à classer et restaurer

des choses mortes qu’à monter, comme le héros du « Rendez-vous de

Juillet », des expéditions aux quatre coins de la planète - ce qui, à

l’époque, était mon rêve mais loin d’être aussi facile qu’aujourd’hui, car le

« sponsoring » n’existait pratiquement pas - j’ai commencé à regarder

ailleurs et je me suis inscrit pour partir en Arctique, comme membre des

expéditions polaires Paul Emile Victor C’est très exactement à ce moment-là que

le service militaire m’a rappelé à son bon souvenir. Redevenu civil 2 ans perdus plus

tard (c’était la fin de la guerre d’Algérie), j’ai alors décidé de «

faire médecine » car j’avais désormais envie de voir l’homme d’encore plus

près, en quelque sorte dans sa misère et de l’intérieur, et de me confronter à

des problèmes concrets dont le champ me paraissait soudain immense. J’avais alors

27 ans. Je ne me souvenais même plus de la formule de l’acide sulfurique, ce

qui était une véritable incongruité pour un candidat au PCB-PCEM qui avait la

juste réputation d’être un concours féroce. Aussi n’ai-je été admis qu’à la

session d’octobre. Mais après, tout s’est passé comme sur des roulettes et je

me suis retrouvé très vite de l’autre côté de la barrière puis, passées quelques années d’assistanat et d’études

supplémentaires, finalement professeur de Parasitologie Médicale à la tête du

laboratoire de Pathologie Exotique de la

Faculté de Médecine Necker Enfants Malades, et d’une consultation spécialisée

en Médecine Tropicale à l’hôpital de l’Institut Pasteur.

-

Avez-vous pratiqué le scoutisme ?

- Non, jamais.

-

Comment avez-vous été amené à réaliser le film « Hier la

Liberté » ? Comment s’est articulée votre collaboration avec

Jean-Louis Foncine en tant que scénariste, acteur puis co-auteur du roman tiré

du film ?

- J’avais

fait depuis longtemps la connaissance de Jean-Louis Foncine, alias Pierre

Lamoureux, et j’ai eu un jour l’idée, pour renouer un peu avec le cinéma et

surtout me servir de la meilleure caméra amateur du moment que je venais de

m’offrir, de tourner un long métrage super 8, ce qui ne s’était que très

rarement fait en raison des difficultés techniques que cela représentait. Pour

ne pas multiplier les difficultés (je m’en suis expliqué auprès de Christian Floquet au sujet

du DVD « Les cent camarades » de G. Ferney), j’ai choisi une histoire

qui pouvait être tournée à la campagne, en un lieu unique (un village et ses

environs) et qui fasse essentiellement appel à des acteurs amateurs enfants ou

adolescents, beaucoup plus faciles à mobiliser pendant trois semaines de

vacances que des adultes. Quant au scénario, j’inventais une histoire à mi-chemin

entre la Guerre des boutons et la Bande des Ayacks en évitant, comme le

faisaient ces deux ouvrages, de trop caricaturer les adultes ou, pire, de les

ridiculiser comme c’était systématiquement le cas dans tous les films pour la jeunesse de l’époque. J’introduisais

également dans l’histoire un thème qui m’est cher- celui du Sorcier aux yeux bleus,

- c’est à dire l’intolérance sous toutes ses formes, et non uniquement sous celles

reconnues et fustigées aujourd’hui par la doxa. C’est la raison pour laquelle

j’ai choisi un acteur brun et l’autre

blond et les ai associés comme victimes. Par contre, pour répondre par avance à

une question qui m’est fréquemment posée, le fait d’avoir fait du blond un

Norvégien n’a rien à voir avec la série des Eric. J’ai parlé de mon projet à J.-L.

Foncine qui s’est dit aussitôt partant, mettant à ma disposition la moitié de Malaïac

(Malans), sa propre personne, sa ou

plutôt ses maisons, et toutes les ressources du Pays perdu. Tirer

ensuite ensemble un livre de cette aventure allait de soi.

-

Vous avez fait tourner des acteurs professionnels, des personnalités du Signe

de Piste dont Michel Gourlier et des ados, quels sont vos souvenirs marquants

de ce tournage ? Avez-vous revu certains de vos acteurs ? Que

sont-ils devenus ?

- Des

trois principaux acteurs du film, j’en ai perdu deux de vue : un, très

vite, le second après quelques années, mais le troisième est toujours un de mes

meilleurs amis. Nous ne nous voyons pas très souvent car il travaille au

quatre coins du monde. Mais c’est toujours avec un grand plaisir que nous nous

retrouvons et nous faisons même parfois quelques voyages ensemble. Le temps a

passé sur les autres et, hélas, sur certains, la mort aussi. Quant à vous

raconter le tournage du film, quarante ans plus tard, je n’en ai guère envie.

Compte tenu des problèmes de tous ordres qu’il fallait sans cesse régler, je

dirai simplement que cela a été pour moi trois bonnes semaines de cauchemar

entrecoupées de courtes périodes de pur plaisir.

-Pensez-vous

éditer ou faire éditer un DVD de ce film ?

- Je

ne sais pas. On me l’a souvent demandé. Il existe un problème de taille concernant

la musique de ce film. Il me faudrait le

régler au préalable si je me décidais à l’éditer, et ce n’est vraiment pas

simple du tout. Ensuite, la certitude de voir ce DVD piraté dès sa sortie

publique ne m’encourage guère à le faire. De plus, à part quelques inconditionnels

du Signe de Piste, je crains qu’ Hier, la liberté… n’intéresse plus grand

monde. Enfin, à l’époque des caméscopes HD à trois euros six sous et des logiciels

de montage automatique, je crains également que personne ne comprenne et

n’imagine les difficultés qu’il y avait à faire un long métrage S8 dans les

années 70, et ne lui pardonne ses imperfections techniques.

-

Vous avez écrit 9 romans Signe de Piste, dont certains ont pour cadre

l’Antiquité, Rome et surtout l’Egypte des Pharaons (l’un d’entre eux a atteint

les 100.000 exemplaires) D’où vous vient cette passion pour l’histoire des

peuples, car vos écrits sont de véritables traités d’histoire vulgarisée et à

la portée de tous ?

- En

réalité, je n’ai écrit que deux romans Signe de Piste : le Bal d’hiver et

le Rendez-vous de Casablanca. Tous mes autres livres sont d’abord parus chez

d’autres éditeurs et dans d’autres collections (Rouge et Or, Presses de la Cité…)

et c’est seulement dans un deuxième temps qu’ils ont été repris par la

collection Signe de piste.

D’où

vient mon goût pour l’histoire ? Je ne sais vraiment pas. Peut-être en

partie parce que je n’ai jamais beaucoup aimé, et aime de moins en moins,

vivre dans le monde qu’on est en train de me fabriquer. C’est du reste un peu

ce que disait un de mes professeurs, Claude Lévy- Strauss, l’auteur de Tristes

Tropiques, à la fin du long interview qu’il accorda, presque centenaire, à un

journaliste de télévision.

-

Vous avez abordé des thèmes divers (L’enfant

Sauvage, La Montagne interdite, Le Rendez-vous de Casablanca…) toujours sous

l’aspect humaniste, comment choisissez-vous les sujets de vos romans ? Sont-ils liés à des souvenirs ou des lieux

personnels ?

- Je vous ai dit quelques mots de

la genèse du Bal d’Hiver. Le Rendez-vous de Casablanca est une histoire qui

contient beaucoup de faits réels et certains des personnages sont même les

enfants de la famille par laquelle je m’étais fait alors en quelque sorte

adopté. Je connais bien le massif de la Meije et les différentes voies

d’escalade, et évidemment cela a joué un rôle important dans l’écriture de la

Montagne Interdite. J’avais également rencontré l’alpiniste Maurice Herzog au

club des Jeunes Explorateurs, à Paris, une dizaine d’années après sa fameuse

ascension de l’Annapurna. Nous avions eu l’occasion d’y échanger quelques idées

sur le fait que la cordée n’avait pas utilisé de masque à oxygène pour lancer l’assaut

final. Cette rencontre et tout ce qui se disait déjà sous le manteau concernant

la façon dont cette expédition s’était vraiment déroulée, n’ont pas été étrangers

à l’écriture de certains passages de la Montagne Interdite.

Je connais bien également la

Norvège et j’ai passé au moins cinq fois

le cercle polaire, une fois même, pour les besoins du film, avec un des acteurs

d’Hier la liberté. Lorsque j’ai écrit le Sorcier aux yeux bleus, ce que l’un

de mes autres professeurs en Sorbonne, André Leroy Gourhan, appelait la culture

du Renne m’était très familière puisqu’ elle avait été le sujet d’un mémoire

que j’avais rédigé dans le cadre de mon certificat de licence d’Archéologie

préhistorique. Je me suis évidemment largement servi des connaissances acquises

lors de la rédaction de ce mémoire pour écrire le roman.

Quant à la période romaine des empereurs par

adoption, c’est ma période de prédilection, celle pendant laquelle j’aurais aimé

vivre…dans la peau d’un patricien bien entendu ! Toukaram est mon livre

fétiche. Il doit beaucoup à Marguerite Yourcenar. Les Mémoires d’Hadrien est en effet, depuis sa parution, un

de mes livres de chevet, avec quelques autres, comme les Pensées pour moi-même

de Marc Aurèle et les Sept Piliers de la Sagesse de TE Lawrence. Cela ne veut

pas dire que je suis un véritable

stoïcien. J’aime tout au contraire mêler les doctrines de Zénon et

d’Epictète à celle d’ Epicure.

Toutankhamon est une œuvre de

commande de la collection Rouge et Or à l’occasion de l’exposition des trésors

de Toutankhamon au Grand Palais organisée par Desroches-Noblecourt et inaugurée

par Malraux en 1967. Son écriture m’a obligé

à approfondir ce que je savais déjà de cette extraordinaire civilisation pour

laquelle je n’avais toutefois pas la même attirance que pour celles de la Grèce

et de Rome. Les derniers examens (2010) pratiqués sur la momie du jeune pharaon

et sur sa parentèle ont soulevé plus de

problèmes qu’ils n’en ont résolus, notamment au plan médical. Cela m’a conduit

à écrire un article scientifique contestant en partie les conclusions du Directeur des antiquités égyptiennes d’alors sur

l’état de santé du pharaon et les raisons de sa mort, et à envisager une

réécriture de mon roman. Pour ceux que ça intéresse, l’article en question peut

être consulté sur internet sous le titre de Plasmodium

falciparum toutankhamonensis.

-« Le

sorcier aux yeux bleus » est un roman qui traite de l’exclusion voire du

racisme, a-t-il tenu une place particulière dans votre œuvre littéraire ?

- Racisme

et exclusion sont des thèmes que l’on retrouve également sous une autre forme dans

Hier, la liberté…J’ai écrit le Sorcier à une époque où on ne parlait guère encore de ces sujets qui devaient

devenir pourtant, quelques années plus tard, des banalités politiquement

manipulées par tous au point de vider rapidement les mots de leur sens. Très

peu de critiques, à la sortie du livre, ont signalé mon engagement dans ce

combat, probablement parce que l’exclusion et le racisme que je mettais en

scène n’allait pas dans le « bon sens », et que mon livre, en

revenant aux fondamentaux, inversait les données de la doxa qui était en train

de se constituer. Il ne faut jamais oublier en effet qu’en matière de

persécutions et d’intolérance, les victimes d’aujourd’hui sont souvent les

bourreaux de demain. Tant pis ! Il

y a même eu une sérieuse proposition des soviétiques (Soviet-Export Films) séduits

peut-être par la dernière phrase du bouquin (qui parlait d’un espoir qui, avec

le soleil, se lèverait bientôt à l’est !), pour faire une adaptation cinématographique du

Sorcier aux yeux bleus qui devait être tournée en Sibérie, mais le projet a

finalement échoué. Je l’ai beaucoup

regretté car cela m’aurait beaucoup amusé.

-

Vos romans sont toujours remarquablement documentés, entraînant le lecteur dans

la vie quotidienne des héros. Avez-vous une méthode de travail

particulière ?

- Non.

Pas vraiment. Je ne suis pas un homme de bibliothèque. Je lis au préalable ce

qui me paraît essentiel sur le sujet. Je laisse ensuite aller mon imagination

et je contrôle a posteriori. La plupart du temps, comme dirait un de mes amis de

Neufchâtel, «c’est tout bon ». Si cela ne l’est pas, je rectifie, mais je

n’écris jamais en me référant sans cesse à une pile de documents. Toukaram, et les deux autres

volumes du Signe de Rome, ont servi pendant longtemps dans plusieurs collèges pour initier les élèves au monde

romain. J’en ai été très heureux. J’aurais aimé qu’il en soit également ainsi

pour la civilisation égyptienne avec la nouvelle version du Dieu du Nil que

j’ai terminée il n’y a pas très longtemps, mais l’éditeur qui détient les

droits de la première version en a décidé autrement et cette nouvelle version ne verra probablement jamais le jour. Elle

est pourtant nettement différente de la première, meilleure et mieux écrite

selon ceux qui l’ont lue et surtout beaucoup plus précise et riche au plan

historique puisqu’elle intègre tout ce que l’on a appris depuis 40 ans sur la

vie et la mort du jeune pharaon.

Un de mes premiers soucis, lorsque j’écris un roman

historique, est de ne pas porter de jugement de valeur sur la société que j’ai

choisi de faire revivre et de pas faire cet énorme contre-sens historique,

devenu pourtant monnaie courante aujourd’hui, qui consiste à juger les sociétés

du passé à l’aune de la morale du

présent. Beaucoup de gens prennent connaissance de l’histoire au travers des

œuvres de fiction. C’est une des raisons pour lesquelles je considère qu’un

roman historique ne peut, sous le prétexte d’être un roman, prendre de libertés

avec l’histoire, ou la distordre, sans

le signaler très clairement au lecteur. L’imagination, dans ce type d’ouvrage,

ne doit y avoir de place que dans les interstices et les lacunes de notre

connaissance du passé. Elle peut avoir, par contre, toute sa place dès qu’il

s’agit de personnages inventés dans la mesure où ils n’interfèrent pas

directement avec des faits connus et sont d’emblée présentés comme tels. C’est

d’un savant mélange entre ces exigences et ces libertés que naissent les plus

belles réussites en la matière.

-

Avez-vous d’autres projets d’écriture en cours ?

- J’en ai eu trois que j’ai

fini par abandonner l’un après l’autre pour des raisons différentes. Le premier

concernait les Guaranis, un peuple amérindien du Paraguay et du nord-est de

l’Argentine, pays que j’ai maintes fois parcouru. Le second portait sur le

Chemin des Larmes, ces quelques 1700 kms de route que durent parcourir vers

l’exil les Cherokees spoliés de leur terre par les colons européens et sur laquelle

4 à 8000 indiens sur les 17 000 que comptait la tribu trouvèrent la mort.

Le troisième avait pour ambition de faire revivre la civilisation khmère au

temps de la construction de la fabuleuse cité d’Angkor Tom. J’ai en effet passé

pas mal de temps au Cambodge où je me suis rendu une bonne douzaine de fois, le

plus souvent dans le cadre d’une petite ONG médicale que j’y avais créée avant

la fin de la guerre civile. Je crois assez bien connaître l’histoire de ce pays.

En fait, tous ces romans avortés, avec ceux qui ne l’ont pas été, faisaient

partie d’un projet très ambitieux qui aurait dû se terminer par un dernier

livre établissant une sorte de filiation dans le temps et dans

l’espace entre mes différents héros. J’ajoute, pour être tout à fait complet

sur ce sujet, avoir même un temps caressé le projet d’écrire à ma manière une

version pour la jeunesse de l’Anneau des Niebelungen en essayant de mettre en

relief l’extraordinaire puissance, l’universalité et la modernité du mythe que

nous conte cette saga. Siegfried, dans la légende, n’a que 15 ans, et on peut

imaginer que Brunnehilde n’en a guère plus. Tous deux, pour moi, sont moins des héros guerriers et conquérants

que des victimes sacrificielles offertes aux Normes du Temps pour que naisse un

autre monde censé être meilleur que le précédent. Si l’on donnait leur âge

véritable aux protagonistes de ce drame- mais cela est impossible - on

résoudrait en grande partie le problème des opéras de Wagner qui est celui de

passer sans arrêt du sublime, par leur musique, au grotesque, quand ce n’est au

sordide, par leurs mises en scène ainsi que par l’âge et la corpulence des

chanteurs. Mais je me laisse aller sur un sujet hors sujet… puisque mes

responsabilités professionnelles ne m’ont pas laissé le loisir de me lancer

dans l’aventure des Niebelungen, et que j’ai arrêté d’écrire des romans pour la

jeunesse en 1972, consacrant dès lors mon activité « littéraire » et

même cinématographique à la réalisation de films et à la rédaction d’articles et de livres médico-scientifiques.

La retraite aujourd’hui me laisse

un peu plus de temps. Après la réécriture du Dieu du Nil, je souhaiterais la mettre à profit pour réécrire

le Bal d’hiver et faire quelques retouches sur Toukaram pour lequel, à

l’origine, il n’avait pas été prévu de suite,

afin de mieux adapter l’intrigue du premier volume à celles des volumes

suivants. Mais, compte tenu des risques de ne pas trouver d’éditeur ou de

retomber dans la mésaventure de la réécriture du Dieu du Nil, j’hésite à me

mettre au travail. Peut-être ne devrai-je pas, mais j’ai toujours été, en matière de littérature de

jeunesse, un auteur gâté puisque je n’ai écrit mes bouquins, sauf le Bal

d’Hiver, que contrat signé en poche. On ne peut demander à un bébé élevé au

caviar de raffoler des rutabagas !

-

For de votre expérience d’auteur, quel conseil donneriez-vous à un auteur

souhaitant écrire des romans s’adressant à la jeunesse actuelle ?-

- Comme je viens de le dire, je n’écris

plus de roman pour la jeunesse depuis longtemps et n’ai aucun contact, de par

mon métier, avec le monde des pré-adolescents avec lequel je pense du reste

avoir cessé d’être en phase. Je ne partage pas en effet leur goût pour les

manches à balai volants, les baguettes magiques, la sorcellerie, le merveilleux de pacotille et

les « heroic fantasies » à l’américaine ou à la japonaise dont ils

semblent si friands. Je crains donc d’être incapable d’écrire pour eux, dans le

contexte présent, une histoire capable

de leur plaire et de les détourner de leurs robots. Comment pourrais-je donc dans

ce cas avoir la prétention de donner des conseils à un jeune auteur ? Tout

au plus pourrais-je lui dire que, pour moi, un bon livre pour la jeunesse, contrairement

à ce que l’on pense habituellement, est un livre sans parti pris moralisateur

et idéologique, où le non écrit doit

avoir autant d’importance que l’écrit. Tout en restant simple, un tel

livre surtout ne doit jamais être simpliste,

ce qui implique qu’il soit écrit de manière à offrir plusieurs degrés de lecture

et aborde des thèmes ayant une résonnance universelle, à la fois ancrés dans le

temps et hors du temps, pour raconter une histoire capable de laisser dans la bouche de celui qui en tourne

la dernière page, comme certains vins savent si bien le faire après la dernière

gorgée, un arrière-goût ineffable dont le

jeune lecteur se souviendra bien après que n’ait sonné pour lui l’heure des

responsabilités, des déceptions, des choix, donc des renoncements de l’âge

adulte. Etre adulte en effet, c’est non seulement perdre sa capacité

d’indignation, mais surtout ne plus accepter d’écouter pleurer sur ses rêves l’enfant

qui n’en finit pas d’agoniser en chacun de nous.

Ambition démesurée, prétention ridicule et

mission impossible me direz-vous ? Certainement.

Raison de plus, cher collègue, pour s’y essayer dès aujourd’ hui.

Bibliographie de Jean-François PAYS :

Le Bal d'Hiver 1958

Le Rendez-vous de Casablanca 1961

Le Sorcier aux yeux bleus 1972/1978

La Montagne Interdite 1972/1979

Toukaram, taureau sauvage 1973

La dernière charge 1973

Marcus Imperator 1974

Hier, la Liberté 1976

Le Dieu du Nil 1976